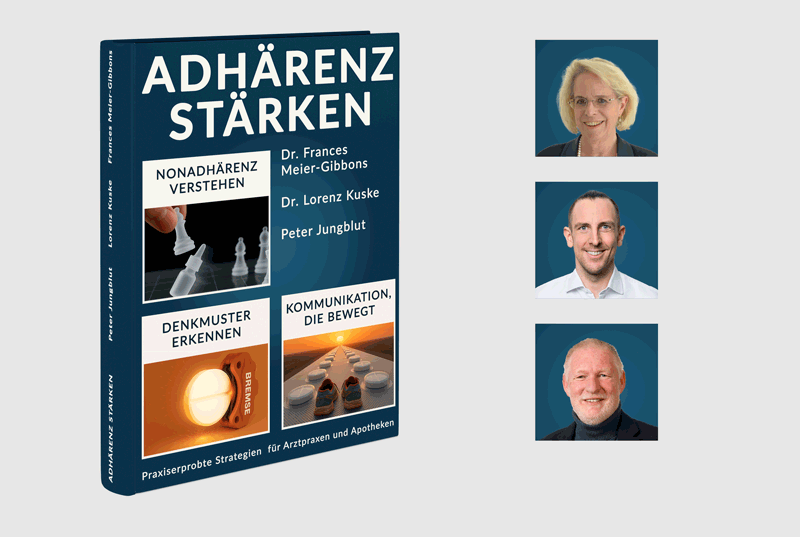

Wir drei – Frances Meier-Gibbons, Lorenz Kuske und Peter Jungblut – haben in unserer Arbeit immer wieder erlebt, wie schwer es Patientinnen und Patienten fällt, Therapiekonzepte konsequent umzusetzen. Selbst bei guter Aufklärung und vertrauensvoller Arzt-Patient-Beziehung kommt es häufig zu Therapieabbrüchen oder unregelmäßiger Einnahme.

Die Folgen sind gravierend: mehr Komplikationen, unnötige Krankenhauseinweisungen und steigende Kosten im Gesundheitswesen. Vor allem aber leidet die Lebensqualität der Betroffenen.

Aus unserer Zusammenarbeit sind neue Konzepte für mehr Adhärenz entstanden. Diese Konzepte und die Forschung, auf denen Sie basieren, haben wir in unserem Buch „ADHÄRENZ STÄREN“ publiziert.

Um das Thema Nonadhärenz mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, haben wir diese Initiative gegründet. Wir laden jeden ein, uns auf unserem Weg zu begleiten und zu unterstützen.

Über einen Zeitraum von fast drei Jahren hat Peter Jungblut im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts 154 Patientinnen und Patienten interviewt, die bereit waren, ihr Schweigen zu brechen und offen über ihren nachlässigen oder fahrlässigen Umgang mit Arzneimitteln zu sprechen.

Die Gründe dafür, ein verordnetes Medikament abzusetzen, waren vielfältig – ließen sich jedoch auf vier zentrale Nonadhärenz-Trigger zurückführen. Dahinter stehen jeweils typische Denkmuster, die erklären, warum diese Trigger letztlich zur Entscheidung für einen Therapieabbruch führen.

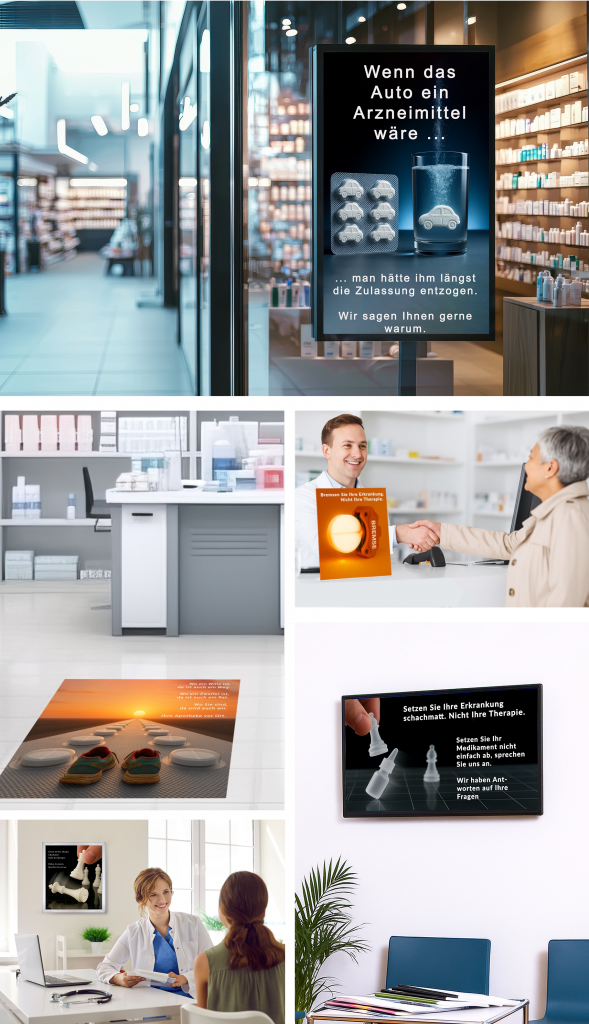

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden unsere visuellen Impulse entwickelt. Sie hängen in Arztpraxen und Apotheken und stehen zusätzlich als Flyer zur Abgabe an die Patienten zur Verfügung.

Die Erfahrung zeigt, dass sie ihren Zweck erfüllen:

Sie ermutigen Patienten, ihr Schweigen zu brechen – und genau in der Phase, in der ihre Entscheidung reift, aktiv das Gespräch mit ihrem Arzt oder Apotheker zu suchen. Gleichzeitig dienen sie dem Team als idealer Gesprächseinstieg.

Die Risikobewertung spielt bei allen Nonadhärenz-Triggern eine zentrale Rolle. Menschen bewerten Risiken nämlich selten rational – also nach Datenlage –, sondern emotional und intuitiv.

Ein typisches Beispiel verdeutlicht das:

Wir steigen täglich ohne großes Nachdenken ins Auto, obwohl das Risiko, dort zu Schaden zu kommen, um ein Vielfaches höher ist als das Risiko durch ein Arzneimittel.

Die Entscheidungsforschung beschreibt dieses Denkmuster als Verlustaversion. Das Modell besagt: Patient:innen nehmen den möglichen Nutzen eines Arzneimittels (unbewusst) als „Gewinn“ wahr – die möglichen Risiken dagegen als „Verlust“. Und Verluste wiegen emotional deutlich schwerer als Gewinne. Die Kernaussage der Verlustaversion lautet: Wir vermeiden lieber einen möglichen Verlust, als dass wir einen möglichen Gewinn realisieren.

Die Verlustaversion bietet einen plausiblen Erklärungsansatz für Nonadhärenz:

Risiken der Therapie werden überbewertet, Risiken der unbehandelten Erkrankung dagegen unterbewertet. Dadurch entsteht eine verzerrte Wahrnehmung – die Behandlung wirkt „gefährlicher“ als die Krankheit selbst.

Für diese Patienten empfehlen wir den Denkanstoß „Wenn das Auto ein Arzneimittel wäre …“.

Die verzerrte Einschätzung des Risikos spielt beim Nonadhärenztrigger „Zweifel“ eine zentrale Rolle. Zweifel entsteht selten aus dem Nichts. Er braucht eine Saat – und diese Saat sind Informationen aus zweifelhaften Quellen, die Unsicherheit säen und misstrauisch machen. Doch damit Zweifel wächst, braucht er auch Dünger: eine fehlerhafte oder übertriebene Risikoeinschätzung.

Sobald diese Kombination aus Saat und Dünger gegeben ist, setzt sich ein psychologisches Denkmuster in Gang, das die Entscheidungsforschung als Confirmation Bias (Bestätigungsfehler) bezeichnet. Patienten beginnen, gezielt solche Informationen zu suchen, die ihren Zweifel bestätigen – und verdrängen gleichzeitig alles, was diesem Zweifel widerspricht. Sie klicken eher auf negative Erfahrungsberichte als auf wissenschaftlich fundierte Informationen, schenken Warnungen in Foren mehr Glauben als dem eigenen Arzt und entwickeln aufgrund der so verzerrten Informationslage eine scheinbar „logische“ Begründung, eine Therapie abzulehnen oder abzubrechen.

Der Zweifel wird dadurch zum selbstverstärkenden System:

Je mehr bestätigende Informationen ein Patient konsumiert, desto überzeugter fühlt er sich von seiner skeptischen Haltung – und desto weniger ist er bereit, gegenteilige Fakten überhaupt noch wahrzunehmen. Aus einem anfänglichen Störgefühl wird ein gefestigtes Misstrauen, das die Adhärenz massiv gefährdet.

Für diese Patienten empfehlen wir den Denkanstoß „Achtelwahrheit“.

Auch bei der Gegenwartsfalle spielt die verzerrte Risikowahrnehmung eine zentrale Rolle. Die tägliche Einnahme eines Medikaments bedeutet für viele Patienten vor allem eines: eine ständige Erinnerung an die Erkrankung, kleine Unannehmlichkeiten im Alltag oder zusätzlichen Aufwand. Im Hier und Jetzt fühlt sich das Auslassen der Therapie häufig wie eine Erleichterung an – zumindest kurzfristig.

Viele Patienten folgen diesem Impuls und lassen die Einnahme heute einmal weg. Bleibt eine unmittelbare körperliche Reaktion aus – wie bei vielen chronischen Erkrankungen, die über lange Zeit symptomarm oder symptomlos verlaufen – entsteht schnell der Eindruck, dass das Weglassen „nicht weiter schlimm“ ist. Aus einer einmaligen Ausnahme wird die nächste Ausnahme, und Schritt für Schritt wird das Auslassen des Medikaments zur neuen Routine.

Die Entscheidungsforschung bezeichnet das zugrunde liegende Denkmuster als Present Bias – eine Verzerrung zugunsten der Gegenwart. Patienten gewichten den kurzfristigen Komfort (nicht einnehmen, nicht erinnert werden, kein Aufwand) deutlich höher als den langfristigen Nutzen der Therapie. Die Zukunft erscheint weit weg, abstrakt und emotional weniger bedeutsam.

Wir sehen hier eine typische Dynamik: Die unmittelbare Entlastung wird überschätzt, das langfristige Risiko unterschätzt. Die Gegenwartsfalle ist deshalb einer der häufigsten Auslöser für Nonadhärenz – und einer der tückischsten, weil sie sich schleichend entwickelt und von Patienten oft nicht als bewusste Entscheidung wahrgenommen wird.

Für diese Patienten bieten wir zwei Denkanstöße an.

Die Kontrollillusion beschreibt ein psychologisches Muster, bei dem Patienten überschätzen, wie viel Einfluss sie selbst auf Verlauf und Kontrolle ihrer Erkrankung haben. Dieses Gefühl vermeintlicher Kontrolle führt dazu, dass medizinische Empfehlungen relativiert, angepasst oder bewusst ignoriert werden – oft in der Überzeugung, es „selbst besser zu wissen“.

Viele Patienten entwickeln diese Haltung schleichend. Sie beobachten einzelne Tageswerte, einzelne Symptome oder körperliche Signale und leiten daraus persönliche Regeln ab: „Wenn der Druck heute gut ist, brauche ich die Tropfen nicht.“ – „Ich merke selbst, wann mein Körper die Medikamente braucht.“ – „Ich kann das besser nach Gefühl steuern.“ Diese subjektiven Eindrücke wirken unmittelbarer und vertrauenswürdiger als abstrakte Langzeitrisiken oder ärztliche Empfehlungen.

Die verzerrte Risikowahrnehmung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Kurzfristige Schwankungen werden als Beweis für die eigene Kontrolle interpretiert, während langfristige Gefahren – wie Krankheitsprogression oder irreversible Schäden – unterschätzt oder ausgeblendet werden. Die tägliche Therapie erscheint dann nicht mehr als notwendige Schutzmaßnahme, sondern als Option, die man nach persönlichem Ermessen einsetzen kann.

Die Entscheidungsforschung zeigt: Menschen überschätzen systematisch ihren Einfluss auf komplexe Prozesse – vor allem dann, wenn sie kleine Erfolge beobachten. Im medizinischen Kontext verstärkt die Kontrollillusion daher die Nonadhärenz: Patienten vertrauen stärker auf ihr eigenes Urteil als auf Behandlungspläne, die auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen.

So wird aus einer vermeintlichen Selbstbestimmung eine gefährliche Fehlsteuerung. Die Kontrollillusion vermittelt Sicherheit – aber eine trügerische. Sie führt dazu, dass Patienten Entscheidungen treffen, die kurzfristig logisch wirken, langfristig jedoch das Risiko für Komplikationen und Krankheitsverschlechterung deutlich erhöhen.